【登録販売者とは】試験概要から難易度、将来性まで解説【完全初心者向け】

この記事では、登録販売者の勉強を始めようと考えている人「登録販売者勉強の始め方を知りたい。登録販売者の試験について知りたい。登録販売者の資格取得にメリットはある? 資格取得まで費用はどのぐらいかかるのかしら?そんな疑問にお答えします。

侑(Yuu)

侑(Yuu)

この記事を読んでわかる事(記事の内容)

・登録販売者試験について(概要・仕組み)

・登録販売者の資格取得のメリット

・登録販売者資格の取得費用(デメリット)

・登録販売者試験の難易度や合格率

・登録販売者の実務経験について

・まとめ

本記事のテーマ

記事の信頼性

記事を書いている私は、登録販売者試験に初心者で一発合格(2ブロック)しました。

現在も登録販売者として働いています。登録販売者を目指している後輩の勉強の手伝いもしています。

私は4ヶ月の登録販売者の勉強で2ブロックの試験に一発で合格しました。受験ブロックは近畿エリアと東海エリアです。 ▼近畿ブロックと東海ブロックの合格通知書です。

読者さんへの前置きメッセージ

本記事では「登録販売者に興味があるけど、資格所得にチャレンジするか、しないか迷っている」という方向けに書いています。

この記事を読むことで「登録販売者の試験の仕組み、具体的なメリット・デメリット、合格後のキャリア」までをイメージできるようになると思います。

登録販売者の資格の所得で、少し人生が変わった私が、登録販売者資格に感謝の気持ちを込めて、記事を書きました。

それでは、さっそく見て行きましょう。

・登録販売者とは(歴史、目的、活用、将来性)

登録販売者の歴史:2009年(平成21年)の規制改革で改正された「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、で新設された一般用医薬品販売に関わる資格

目的:コンビニエンスストアやスーパーマーケットの医薬品販売を容易にして医療費を抑制すること

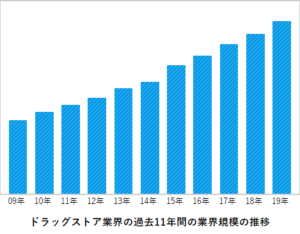

活用:医薬品販売に長けたドラッグストアや薬局・調剤薬局は、登録販売者の採用を増やして出店攻勢を行い2009年から10年間でコンビニエンスストア以上の成長率

将来性:今後も、ドラッグストアは登録販売者を活用し、業界規模を拡大していくことが予測できます。ドラッグストア業界は高齢化社会を追い風に、日用品、食品、生鮮食品の販売を併設するなどのスーパー化、調剤薬局の併設などの取り組みも活発に行われいます。

登録販売者の資格保有者(実務経験が過去5年間で2年以上あり)がいれば、一般用医薬品の90%以上の薬を販売することが可能になるからです。その為、登録販売者(過去5年間で実務経験が2年以上あり)の有資格者は即戦力として、売り手市場になっています。

・登録販売者試験について(概要・仕組み)

登録販売者の試験の概要は以下のとおりです。

①受験資格

登録販売者の受験資格は2015年4月1日より撤廃されました。学歴、年齢、実務経験を問わず誰でも受験が可能です。

②実施時期

・各都道府県(ブロック)単位で年1回実施(年度で1回)

・各都道府県単位で実施。(試験日が違えば複数の都道府県に願書を提出し受験可能)

試験日が違えば、年に数回受験することが出来ます。

③出題範囲

・厚生労働省作成の「試験問題の作成に関する手引き」から出題。全5章に分かれ、各章の内容は下表の通り

| 第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識 | ・医薬品概論

・医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因 ・適切な医薬品選択と受診観奨 ・薬害の歴史 |

| 第2章:人体の働きと医薬品 | ・人体の構造と働き

・薬の働く仕組み ・症状からみた主な副作用 |

| 第3章:主な医薬品とその作用 | ・かぜ薬

・解熱鎮痛薬 ・眠気を促す薬 ・眠気を防ぐ薬 ・鎮暈薬(乗り物酔い防止薬) ・小児鎮静薬 ・鎮咳去痰薬 ・口腔咽頭薬・含嗽薬 ・胃の薬 ・腸の薬(整腸薬) ・腸の薬(止瀉薬) ・腸の薬(瀉下薬) ・胃腸鎮痛鎮痙薬 ・その他の消化器官用薬(浣腸薬・駆虫薬) ・強心薬 ・高コレステロール改善薬 ・貧血用薬(鉄製剤) ・その他の循環器用薬 ・痔の薬 ・その他の泌尿器用薬 ・婦人薬 ・内服アレルギー用薬 ・鼻に用いる薬(鼻炎用点鼻薬) ・眼科用薬 ・皮膚に用いる薬 ・痒み、腫れ、痛み等を抑える配合成分 ・肌の角質化、かさつき等を改善する配合成分 ・抗菌作用を有する配合成分 ・頭皮・毛根に作用する配合成分 ・歯痛・歯槽膿漏薬 ・口内炎用薬 ・禁煙補助剤 ・滋養強壮保健薬 ・漢方処方製剤 ・その他の生薬製剤 ・消毒薬(きず口等の殺菌消毒成分) ・殺虫剤・忌避剤 ・一般用検査薬 ・尿糖・尿タンパク検査薬 ・妊娠検査薬 |

| 第4章:薬事関連法規・制度 | ・薬事法の目的

・医薬品の分類・取扱い ・医薬品の販売業の許可 ・医薬品販売に関する法令厳守 |

| 第5章:医薬品の適正使用・安全対策 | ・医薬品の適正使用情報

・医薬品の安全対策 ・医薬品の副作用等による健康被害の救済 ・要指導医薬品及び一般用医薬品に関する主な安全対策 ・医薬品の適正使用のための啓発活動 |

出題範囲は同じですが、各都道府県(試験実施ブロック)によって試験内容は違います。試験の難易度に著しい差が出るのを防ぐため、厚生労働省がガイドラインを作成しています。

ガイドラインの改訂があれば毎年3月に発表されます。厚生労働省ホームページに掲載(参考:試験問題に関する手引き平成30年3月)

改訂の内容は第4章「薬事関連法規・制度」に関する変更や削除、追加です。

③出題数、試験時間、合格基準等

・出題数:全120問(第3章40問、それ以外の章は20問)

・試験時間:240分(午前60問120分、午後60問120分)

・合格基準:配点を各門1点とし、以下の二つの基準の両方を満たせば合格

●総出題数(120問)に対する正答率が7割以上(84点以上)であること

●各章ごとの出題数に対する正答率が3割5分~4割以上であること(都道府県によって異なる)

・出題方式:選択式(マークシート方式)

各章の正答率が3割5分から4割以上を求められるので、苦手な章を作らない事が大切です。

④受験申込から合格発表まで

1.受験申請書の入手

受験する都道府県で受験申込書を入手。受験申請書の配布時期は各都道府県によって違います。概ね試験日の2~3ヶ月前から配布。受験する各都道府県のホームページで確認できます。

2.受験申請書を提出

受験申請書を記入し、提出期間内に指定された窓口へ提出(郵送可能な都道府県もあり)。また郵送のみ受け付けの都道府県と提出方法は様々です。受験する各都道府県のホームページで確認できます。

3.受験票が郵送で受け取る

受験票が、受験申請書に記入した住所に送られてきます

4.試験日

試験会場は大学施設などで実施されるのが多い印象。試験日は全国で8月から12月までで実施。但し感染症などにより変更されることもあります。

5.合格発表

各都道府県のホームページ、保健所で掲示されます。合格証(合格通知書)が送られてくる。

・登録販売者の資格取得のメリット

コロナで就職が大変になった!というニュースを見た。

現代社会において今後もクビにならない、お金に直結する「知識や経験」は絶対必要。見えない資産になる。例えば

・成長している業界で働く

・お金になる資格を持つやはり登録販売者の資格は資産になる。#登録販売者 #登録販売者勉強方法

— YuuMUTSUKI (@YuuMUTSUKI) October 30, 2020

登録販売者の資格所得メリットは主に3個あります。

●雇用機会(採用率)のアップ

社員採用、アルバイト採用に関わらず登録販売者の保持者はドラッグストアや薬局での就活には有利です。大変ありがたがれます。ドラッグストア、薬局の事業拡大のネックであった「薬剤師不足」が解消されるためです。

資格は全国どこでも有効です。

●収入の増加

資格手当、時給アップの制度があるドラッグストアが大多数です。

●一生ものの資格で年齢制限もない

登録販売者の資格に有効期限はありません。

受験資格も「だれでも受験可能(学歴・実務経験不問)」です。

具体的な登録販売者の時給のお話をします。

詳しくはこちらの記事「ドラッグストア大手9社の登録販売者の時給を比較ランキング【隠れ時給の福利厚生5項目もチェック】を見てもらえば、わかるのですが時給1,500も狙えるのが現実です。

・登録販売者資格の取得費用(デメリット)

登録販売者の資格所得の取得費用(メリット)を具体的に計算してみます。

資格所得にかかる最低必要費用

| 項目 | 費用 | 備考 |

| テキスト代 | 2,000円から3,500円前後 | 1冊当たり |

| 過去問題集代 | 2,200円から2,500円前後 | 1冊当たり |

| 受験申請書費用(収入証紙代) | 12,800から15,000円 (都道府県により違う) |

併願受験の場合は追加で必要 |

| 試験会場への交通費 | 0円から | 併願受験、宿泊の場合は追加 |

| 合計 | 17,000から |

また、登録販売者の学校(通学)を利用する勉強、通信講座を利用する勉強を活用する場合はその費用が発生します。

受験申請書には収入証紙を添付します。収入印紙ではありません。注意が必要です。

収入証紙の購入先は各都道府県によって違います。県庁、提携金融機関、コンビニ等様々です。

・登録販売者試験の難易度や合格率

過去の登録販売者の合格率は以下のとおり。

登録販売者の受験者数推移(全国合計)

| 実施時期 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2019年 | 65,288人 | 28,328人 | 43.4% |

| 2018年 | 65,436人 | 26,996人 | 41.3% |

| 2017年 | 61,126人 | 26,606人 | 43.5% |

| 2016年 | 53,346人 | 23,321人 | 43.7% |

| 2015年 | 49,846人 | 22,901人 | 45.9% |

| 2014年 | 31,362人 | 13,627人 | 43.5% |

| 2013年 | 28,527人 | 13,381人 | 46.9% |

※厚生労働省HPより(これまでの登録販売者試験の実施状況等について)

登録販売者の試験の合格率は毎年40%から45%程度で推移しています。合格基準得点に到達すれば、全員合格になります。それも合格率が高い要因です。マークシート方式で、完全に暗記しなくてもポイントを覚えれば削除的に正解を導きだせるのも要因の一つです。

▼合格率、難易度について、詳しく知りたい方はこちら

→【登録販売者】合格率を試験問題別、都道府県別に分析【裏情報あり】

・登録販売者の実務経験について

「登録販売者の勉強が進まないなら、無理せず2年計画で」と主張をすると、決まって「無責任なこと言うな」「甘えるな」と反論が来るけど言う人は決まって強者。

登録販売者の資格は2年の実務経験を終了して価値がある。だからドラッグで2年の仕事中に合格すればよい#登録販売者 #登録販売合格

— YuuMUTSUKI (@YuuMUTSUKI) November 6, 2020

登録販売者として「医薬品を販売」するためには以下の条件があります。

ひらたく言えば、過去5年間のうちにドラッグストアなど医薬品を扱う仕事の経験が2年間以上なければ医薬品を売ってはいけません。ということです。

登録販売者の試験合格と実務経験(過去5年間のうち2年以上)の両方を並行して達成することを目指していきましょう。

・まとめ:登録販売者の資格はコスパ最強!

私は、薬を販売する仕事に携わっていないたくさんの人にも、登録販売者の資格に興味を持ってもらいたい。出来れば登録販売者の資格にチャレンジしてもらいたいです。

理由はいくつかあります。

・登録販売者の将来は明るい。(雇用環境、収入)

・登録販売者の知識は自分の実生活に役に立つ。(薬の知識)

・資格取得の隠れたメリットは、「自信」がつくこと。

・資格の取得費用は、すぐ回収ができる。(資格手当、時給のアップ)

・試験の難易度や合格率はいずれ上がると予測。

登録販売者の勉強方法には大まかに3個あります。あるいは併用する勉強方法です。

1.独学

2.通学(社内に勉強会)

3.通信

毎日、少しずつ学んでいけば知識は積み上げられます。試験に合格するかも?と思えは試験を受ければいいだけです。

登録販売者の勉強方法についてはこちらの記事で、私の勉強方法をもとに効果的な勉強方法を詳しく紹介しています。

→【登録販売者勉強方法】独学3ヶ月で一発合格する5個のポイント【初心者必読】