[voicel icon=”https://touhanbu.com/wp-content/uploads/2020/11/rin-3-1.jpeg” name=”侑(Yuu)”]この記事では登録販売者試験の勉強方法について書いています。独学用です。3章の7回目です。登録販売者試験の第3章「主な医薬品とその作用」の覚え方、学習のポイントについて書いています。第3章のポイント・要約を教えて欲しい、そんな疑問にお答えします。[/voicel]

この記事を読んでわかる事(記事の内容)

[aside type=”boader”]

・滋養強壮保健薬のポイント要約

・漢方処方製剤のポイント要約

・その他の生薬製剤のポイント要約

[/aside]

この記事を読めば、誰でも登録販売者試験の第3章を簡単に理解し、合格点に到達する可能性を高めらられることを目的にしています。

この記事の信頼性

[aside type=”boader”]

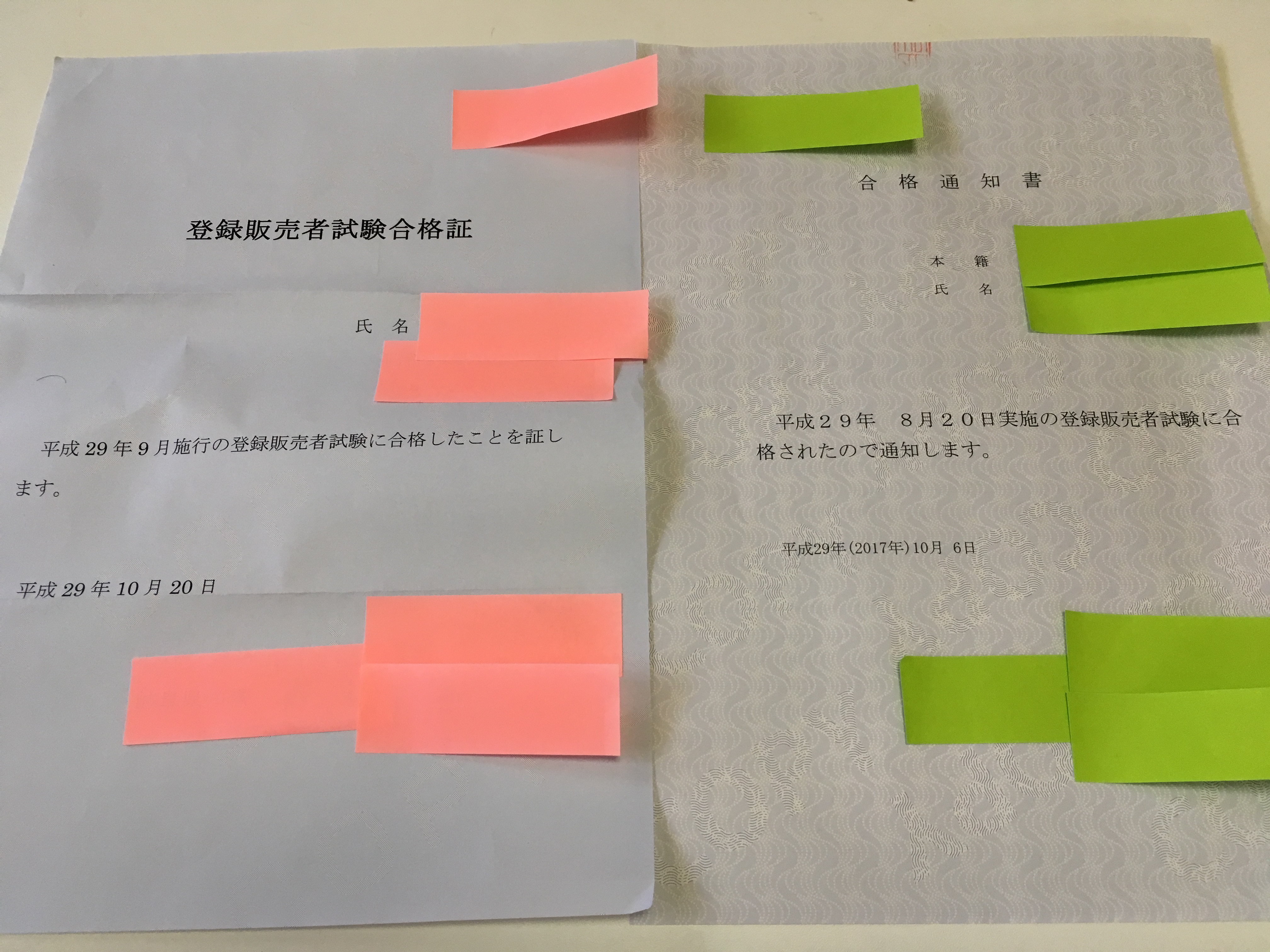

私は4ヶ月の登録販売者の勉強で2ブロックの試験に一発で合格しました。

受験したのは平成29年2017年です。受験ブロックは近畿エリアと東海エリアです。

▼近畿ブロックと東海ブロックの合格通知書です。

少しでも多くの人の、登録販売者試験合格の参考になれば幸いです。

[/aside]

できるだけ、簡潔に覚えやすいように短文で記事をかいています。

ではよろしくお願いします。

■【滋養強壮保健薬】

<医薬部外品と医薬品の違い>

| 医薬部外品 | 医薬品 |

| ・効能・効果の範囲が滋養強壮、虚弱体質の改善、病中・病後の栄養補給等に限定

・配合成分や分量が、人体に対する作用が緩和なものに限定 |

・効能効果の範囲が医薬部外品よりも広い

・特定部位の症状に対する効能・効果のものは医薬品のみ(神経痛、筋肉痛、関節痛、しみ・そばかす等) ・特定の生薬成分は医薬品のみ配合(カシュウ、ゴオウ、ゴミシ、ジオウ、ロクジョウ等) ・1日の最大量が規定値を超えるビタミン成分は医薬品のみ |

<ビタミン成分>脂溶性ビタミン

| ビタミン | 働き | 効果 | 注意事項 |

| ビタミンA (レチノール) |

・夜間視力維持 ・皮膚や粘膜の機能を正常に保つ |

目の乾燥感、夜盲症(とり目)の症状の緩和 | 妊婦3ヶ月以内の妊婦は過剰摂取に注意 |

| ビタミンD (カルシフェロール) |

・腸管でのカルシウムの吸収 ・尿細管でのカルシウムの再吸収 ・骨の形成を助ける |

骨歯の発育不良、くる病の予防 | 過剰症として、高カルシウム血症 |

| ビタミンE (トコフェロール) |

・体内の脂質を酸化から守る ・細胞の活動を助ける ・血流を改善させる |

末梢血管障害による肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけの症状の緩和 | 下垂体や副腎系に作用してホルモン分泌の調整に関与するとされ、ときに生理が早く来たり経血量が多くなったりする |

<ビタミン成分>水溶性ビタミン

| ビタミン | 働き | 効果 | 注意事項 |

| ビタミンB1 (チアミン) |

・炭水化物からのエネルギー産生 ・神経の正常な働きを維持 |

・神経痛、筋肉痛、関節痛(腰痛、肩こり、五十肩)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労、脚気の緩和 | |

| ビタミンB2 (リボフラビン) |

・脂質の代謝に関与 ・皮膚や粘膜の機能を正常に保つ |

・口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌荒れの緩和 | 尿が黄色くなる |

| ビタミンB6 (ピリドキシン) |

・タンパク質の代謝 ・皮膚や粘膜の健康維持 ・神経機能の維持 |

・口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌荒れ、手足のしびれの症状の緩和 | |

| ビタミンB12 (コバラミン) |

・赤血球の形成を助ける ・神経機能を正常に保つ |

・貧血 | |

| ビタミンC (アスコルビン酸) |

・体内の脂質を酸化から守る ・皮膚や粘膜の機能を正常に保つ ・メラミンの産生を抑える |

・しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着の症状の緩和 ・歯茎からの出血・鼻出血の予防 |

<アミノ酸成分>

| 成分名 | 特徴 |

| システイン | ・髪、爪、肌などに存在するアミノ酸の一種 ・皮膚におけるメラミンの生成を抑える ・肝臓においてアルコールを分解する酵素の働きを助ける ・アセトアルデヒドと直接反応して代謝を促す ・システインまたはシステイン塩酸塩が主薬として配合された製剤は、しみ・そばかす・日焼けなどの色素沈着症、全身倦怠、二日酔い、にきび、湿疹、蕁麻疹、かぶれ等の症状の緩和に用いられる |

| アミノエチルスルホン酸(タウリン) | ・筋肉や脳、心臓、目、神経等、体のあらゆる部位に存在 ・肝臓機能を改善する働きがあり、滋養強壮保健薬等に配合 |

| アスパラギン酸ナトリウム | ・アスパラギン酸が生体におけるエネルギーの産生効率を高める ・骨格筋の疲労の原因となる乳酸の分解を促す |

<その他の成分>

| 成分名 | 作用・注意点 |

| ヘスペリジン | ・ビタミン様物質の1つ ・ビタミンCの吸収を助ける ・かぜ薬などにも配合される |

| コンドロイチン硫酸 | ・軟骨組織の主成分 ・軟骨成分を形成及び修復する働き |

| コンドロイチン硫酸ナトリウム | ・関節痛、筋肉痛等の改善を促す ・ビタミンB1などと組み合わせて配合されている |

| グルクロノラクロン | ・肝臓の働きを助け、肝血流を促進する ・全身倦怠感や疲労時の栄養補給 |

| ガンマーオリザノール | ・米油及び米胚芽油から見出された坑酸化作用を示す成分 ・ビタミンEなどと組み合わせて配合されている |

<生薬成分>

| 生薬名 | 素材 | 備考 |

| ニンジン | ウコギ科のオタネニンジンの細根を除いた根またはこれを湯通ししたもの | ・神経系の興奮や副腎皮質の機能亢進等の作用により、外界からのストレス刺激に対する抵抗力や新陳代謝を高める |

| ジオウ | ゴマノハグサ科のアカヤジオウ等の根またはそれを蒸したもの | ・血行を改善し、血色不良や冷えの症状を緩和

・強壮、鎮静、鎮痛等の作用 |

| トウキ | セリ科のトウキまたはホッカイトウキの根を、通例湯通ししたもの | |

| センキュウ | セリ科のセンキュウの根茎を、通例湯通ししたもの | |

| ゴオウ | ウシ科のウシの胆嚢中に生じた結石 | ・強心作用、末梢血管の拡張による血圧降下、興奮を鎮める |

| ロクジョウ | シカ科のマンシュウアカジカまたはマンシュウジカの雄のまだ角化していない、もしくはわずかに角化した幼角 | ・強心作用、強壮、血行促進等 |

| インヨウカク | メギ科のエビメディウム・プレビコルヌム、ホザキイカリソウ~等の地上部 | ・強壮、血行促進、強精(性機能亢進)等の作用 |

| ハンピ | 内臓を取り除いたマムシ | |

| ヨクイニン | イネ科のハトムギの種皮を除いた種子 | ・肌荒れやいぼに用いられる ・ビタミンB2主薬製剤やビタミンB6主薬製剤、瀉下薬等の補助成分として配合されている場合もある |

| ゴミン | マツブサ科のチョウセンゴミンの果実 | ・強心作用を期待 |

| サンシュユ | ミズキ科のサンシュユの偽果の果肉 | |

| カシュウ | タデ科ツルドクダミの塊根 |

【漢方処方製剤】

| 製剤名 | 効能・効果 | 使用上の注意 |

| 十全大補湯 カンゾウ含 | 体力虚弱なものの病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、寝汗、手足の冷え、貧血 | 胃腸の弱い人では、胃部不快感の副作用が現れやすく不向き 重篤な副作用:肝機能障害 |

| 補中益気湯 | 体力虚弱で元気がなく、胃腸の働きが衰えて、疲れやすいものの虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、寝汗、感冒 | 重篤な副作用:肝機能障害、間質性肺炎 |

■【漢方処方製剤】

・漢方薬

処方自体が一つの有効成分として独立したものという見方をすべきもの

使用する人の体質や症状その他の状態に適した処方を既成の処方の中から選択して用いられる

・漢方医学は、日本において発展してきた日本の伝統医学

中国…中医学、中華

韓国…韓方薬→漢方薬とは別物

・漢方独自の病態認識である「証」に基づいて用いることが、有効性及び安全性を確保するために重要

(一般用医薬品では「しばり」「使用制限」として記載)

※漢方の病態認識には、虚実、陰陽、気血水、五臓などがある

・虚実の概念と表現:処方に適した表現がなされている

| 実 | 体力が充実して |

| ⇑ | |

| 体力中等度以上で | |

| ⇓ | |

| 中間 | 体力中等度で |

| ⇑ | |

| 体力中等度以下で | |

| ⇓ | |

| 虚 | 体力虚弱で |

・「証」に合った漢方処方が選択されれば効果が期待できるが、合わないものが選択された場合、効果が得られないだけでなく、副作用を招きやすくなる

・「漢方薬は作用が穏やかで、副作用が少ない」などという誤った認識がされていることがあり、副作用を看過する要因となっている

・用法用量において適用年齢の下限が設けられていない場合であっても、生後3ヶ月未満の乳児には使用しないこととされている

・症状の原因となる体質の改善を主眼としているものが多く、比較的長期間(1ヶ月)継続して服用されることがある

・生薬成分は、食品(ハーブ)として流通することが可能なものもある

【代表的な漢方処方製剤】

| 製剤名 | 効能・効果 | 使用上の注意 |

| 黄連解毒湯 | 体力中等度以上で、のぼせ気味で顔色が赤くいらいらして落ち着かない傾向のあるものの鼻出血、不眠症、神経症、胃炎~ | ・体力虚弱な人は不向き ・まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎 |

| 防己黄耆湯

カンゾウ含 |

体力中程度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるものの肥満に伴う関節痛、むくみ、多汗症、肥満(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり) | ・まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎、偽アルドステロン症 |

| 防風通聖散

カンゾウ、マオウ、ダイオウ含 |

体力が充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなものの高血圧や肥満に伴う動悸

・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症、湿疹、皮膚炎、ふきでもの、肥満症 |

・体が虚弱な人、胃腸が弱く下痢しやすい人、発汗傾向の著しい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすく不向き ・小児に対する適用はない ・他の瀉下薬との併用は避ける |

| 大柴胡湯

ダイオウ含 |

体力が充実して、わき腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘傾向があるものの胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症 | ・体の虚弱な人、胃腸が弱く下痢しやすい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすく不向き |

| 清上防風湯 | 体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるもののにきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、赤鼻(酒さ) | ・胃腸の弱い人では食欲不振、胃部不快感の副作用が現れやすく不向き |

■【その他の生薬製剤】

・生薬製剤:生薬成分を組み合わせて配合された医薬品

個々の有効成分(生薬成分)の薬理作用を主に考えて、それらが相加的に配合された、西洋医学的な基調の上に立つもの(漢方:使用する人の体質・症状に適した配合を選択)

[topic color=”black” title=”ポイント:漢方薬と生薬製剤の違い”]

漢方処方製剤:処方自体が一つの有効成分として独立したもの(個々の生薬の薬理作用はうたえない)

生薬製剤:個々の有効成分(生薬成分)の薬理作用を主に考えたもの(西洋医学的)

[/topic]

・生薬:動植物の薬用とする成分、細胞内容物、分泌物、抽出物又は鉱物など

・漢方同様、症状の原因となる体質の改善を主眼としているものが多く、比較的長期間(1ヶ月位)継続して服用されることがある

・生薬成分は、食品(ハーブ)として流通可能なものがあり、医薬品の効き目や副作用を増強させるおそれ

【代表的な生薬成分】

| 生薬成分 | 素材 | 備考 |

| ブシ | キンポウゲ科のハナトリカブトまたはオクトリカブトの塊根を減毒加工して製したもの | ・心筋の収縮力を高めて血液循環を改善する作用 ・血液循環が高まることによる利尿作用や鎮痛作用を示すが、アスピリン等と異なり、プロスタグランジンを抑えないことから、胃腸障害等の副作用は示さない ・ブシはそのままでは毒性が高いことから、その毒性を減らし有効な作用を保持する処理を施して使用される |

| カッコン | マメ科のクズの周皮を除いた根 | ・解熱、鎮痛等の作用 |

| サイコ | セリ科のミンマサイコの根 | ・坑炎症、鎮痛等の作用 |

| ボウフウ | セリ科のボウグウの根及び根茎 | ・発汗、解熱、鎮痛、鎮痙等の作用 |

| ショウマ | キンポウゲ科のサラシナショウマ~の根茎 | ・発汗、解熱、解毒、消炎等の作用 |

| ブクリョウ | サルノコシカケ科のマツホドの菌核で、通例、外層をほとんど除いたもの | ・利尿、健胃、鎮静等の作用 |

| レンギョウ | モクセイ科のレンギョウ又はシナレンギョウの果実 | ・鎮痛、抗菌等の作用 |

| サンザシ | バラ科のサンザシ又はオオミサンザシの偽果をそのまま、または縦切・横切したもの | ・健胃、消化促進等の作用 ・同属植物であるセイヨサンザシの葉は、血行促進、強心等の作用 |

■【まとめ:第3章「滋養強壮保健薬・漢方処方製剤・その他の生薬製剤」(7限目)】

勉強ポイントのまとめです。

・脂溶性ビタミン4つA、D、E、K→「DAKE」。ビタミンAは目、ビタミンDは骨、ビタミンEは血行、血流

・滋養強壮保健薬の漢方処方製剤は製剤名に「補」という漢字が入っています。体力を「補う」イメージで覚えよう

・漢方処方製剤は「カッコンが○○に効く」のように、個々の生薬の薬理作用をうたうことはできない

3章はボリュームたくさんです。ちなみに3章は8限目で終了予定です。

参考:厚生労働省「試験問題作成に関する手引き(平成30年3月)」より

コメント